Orbitalmodell

Das Orbitalmodell liefert die genauste Beschreibung der Elektronenhülle eines Atoms. Wo das Orbitalmodell herkommt und wie du es nutzt, erklären wir dir hier oder im Video .

Inhaltsübersicht

Orbitalmodell einfach erklärt

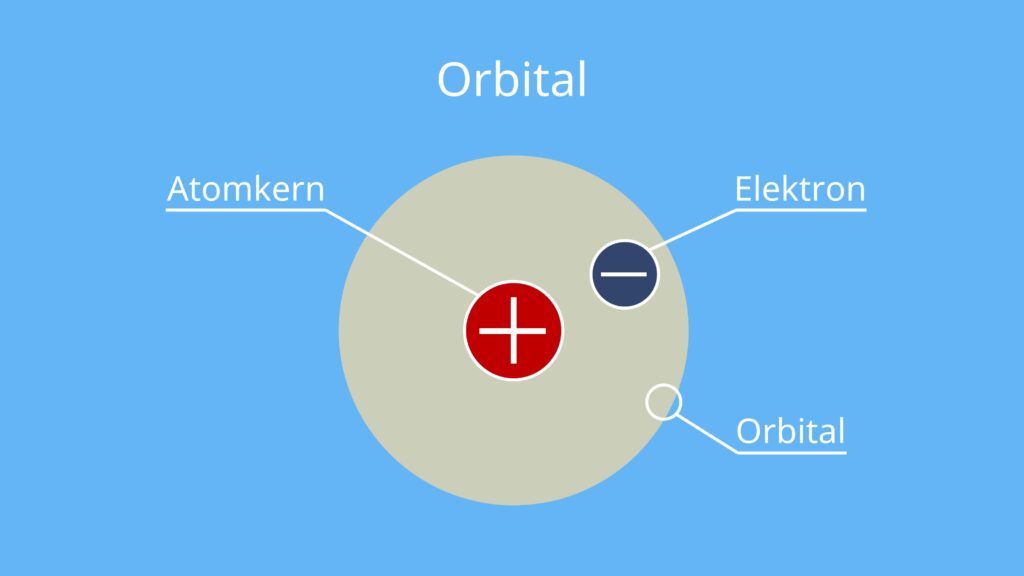

Das Orbitalmodell gehört zu den Atommodellen. Es ist das aktuellste Modell, um den Aufbau von Atomen zu beschreiben. Das Orbitalmodell geht aus dem Schalenmodell und dem Bohrschen Atommodell und beschreibt, wie sich die Elektronen eines Atoms in den Orbitalen bewegen. Die Orbitale sind sozusagen eine genauere Beschreibung der Atomhülle, in denen sich die Elektronen befinden.

Dabei ist ein Orbital ein dreidimensionaler Raum, in dem sich ein Elektron mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 90% befindet.

Im Orbitalmodell sind anders als im Schalenmodell die Elektronen eines Atoms auf mehrere Orbitale verteilt. Die Elektronen bewegen sich nicht wie im Schalenmodell in Kreisen um den Atomkern, sondern ungerichtet in den Orbitalen.

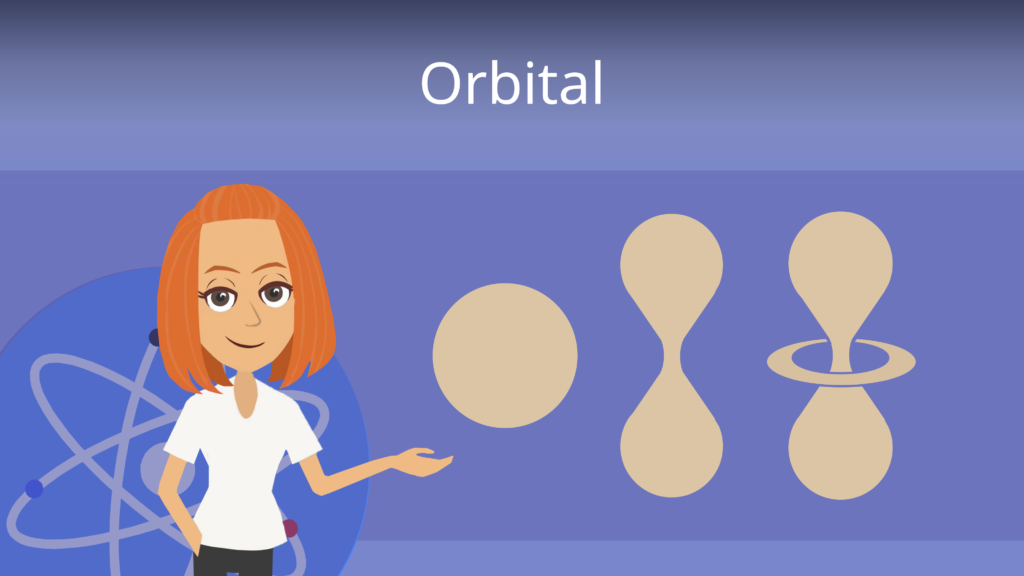

Das einfachste Orbital hat die Form einer Kugel.

Orbitale

Orbitale geben demnach ein Aufenthaltsraum des Elektrons an. Die wichtigsten Eigenschaften der Orbitale haben wir für dich zusammengefasst:

- in jedes Orbital passen maximal zwei Elektronen

- es gibt verschiedene Arten von Orbitalen: s-, p-, d- und f-Orbitale; sie unterscheiden sich einfach gesagt in ihrer Form

- Orbitale haben verschiedene Energien (wie Schalen im Schalenmodell)

Das Orbitalmodell enthält als erstes Elemente der Quantenmechanik. Das erkennst du daran, dass ein Orbital auch nur eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons angibt. Denn der genaue Aufenthaltsort ist aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation nicht exakt bestimmbar.

Wenn du zunächst mehr über Orbitale wissen willst, schau dir unbedingt unser Video dazu an.

Orbitalmodell Chemie

Die Elemente im Periodensystem haben unterschiedlich viele Elektronen. Deswegen brauchen sie wenige oder viele Orbitale, um ihre Elektronen zu verteilen. Wie viele und welche Orbitale dabei besetzt werden und was du dabei berücksichtigen musst, erklären wir jetzt Schritt für Schritt für die Elemente bis zur vierten Periode.

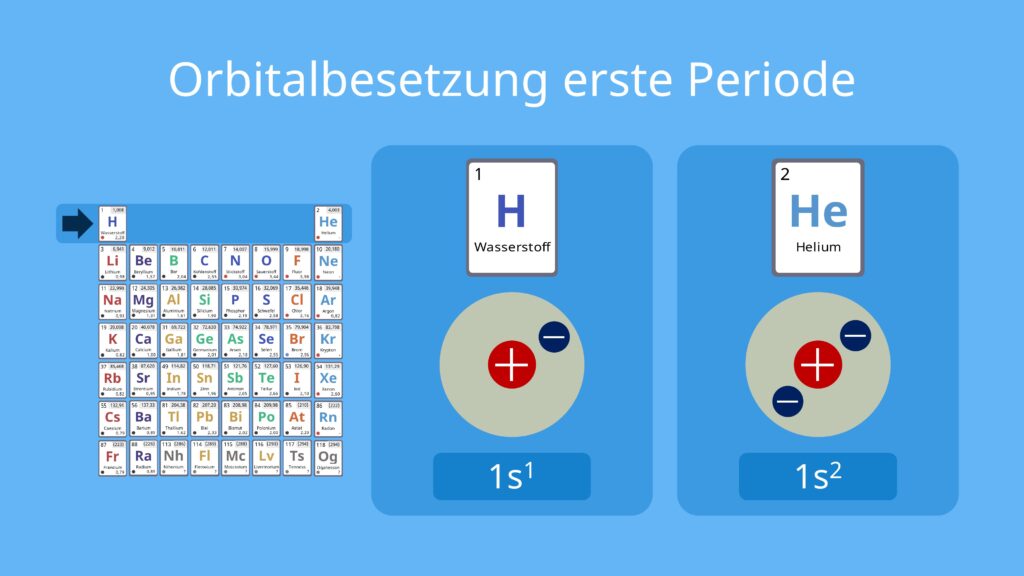

Orbitalmodell erste Periode

In der ersten Periode findest du die Elemente Wasserstoff (H) und Helium (He). Zur Verteilung der Elektronen verwendest du ein s-Orbital. Bei Wasserstoff ist es einfach, bei Helium zweifach besetzt. Du nennst es auch 1s-Orbital, die Zahl bezieht sich dabei auf die Periode.

Nachfolgend steigt die Energie der Orbitale im Periodensystem an.

Orbitalmodell zweite Periode

Auf das 1s-Orbital folgt zunächst das energetisch höhere 2s-Orbital. Damit können die zwei weiteren Elektronen bis zum Element Beryllium (Be) verteilt werden. Nachdem die beiden s-Orbitale (1s, 2s) besetzt sind, folgen die drei hantelförmigen p-Orbitale.

Sie werden ab dem Element Bor (B) verwendet, um die restlichen sechs Elektronen zu verteilen. Die drei 2p-Orbitale sind untereinander energiegleich und du besetzt sie daher bis zu dem Element Stickstoff (N) jeweils nur einfach (Hundsche Regel ). Die Bezeichnungen x, y und z beziehen sich dabei auf die räumliche Ausrichtung der Orbitale (Koordinatenachsen).

| Element | 2px-Orbital | 2py-Orbital | 2pz-Orbital |

| Bor | 1 Elektron | unbesetzt | unbesetzt |

| Kohlenstoff | 1 Elektron | 1 Elektron | unbesetzt |

| Stickstoff | 1 Elektron | 1 Elektron | 1 Elektron |

| Sauerstoff | 2 Elektronen | 1 Elektron | 1 Elektron |

| Fluor | 2 Elektronen | 2 Elektronen | 1 Elektron |

| Neon | 2 Elektronen | 2 Elektronen | 2 Elektronen |

Ab Sauerstoff (O) werden die 2p-Orbitale zweifach besetzt. Bei dem Edelgas Neon (Ne) sind alle 2p-Orbitale vollständig besetzt.

Orbitalmodell dritte Periode

Die Orbitalbesetzung funktioniert für die Elemente der dritten Periode (K – Ar) analog zur zweiten. Zunächst besetzt du bis Magnesium (Mg) das 3s-Orbital. Im Anschluss besetzt du ab Aluminium die 3p-Orbitale jeweils einfach. Ab dem Element Schwefel (S) besetzt du sie dann bis zu Argon (Ar) doppelt.

Orbitalmodell ab vierter Periode

In der vierten Periode kommen nach dem Element Calcium die Nebengruppenelemente, auch Übergangsmetalle genannt, hinzu. Die zehn Übergangsmetalle einer Periode haben fünf d-Orbitale zur Verfügung, um ihre Elektronen zu verteilen. Die d-Orbitale sind untereinander ebenfalls energiegleich.

Schauen wir uns ein kurzes Beispiel an:

- Nach dem Element Calcium (Ca) kommt das Element Scandium (Sc).

- Bis zum Element Calcium sind folgende Orbitale vollständig besetzt: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s.

- Für das nächste Elektron, das bei Scandium hinzukommt, brauchst du ein 3d-Orbital.

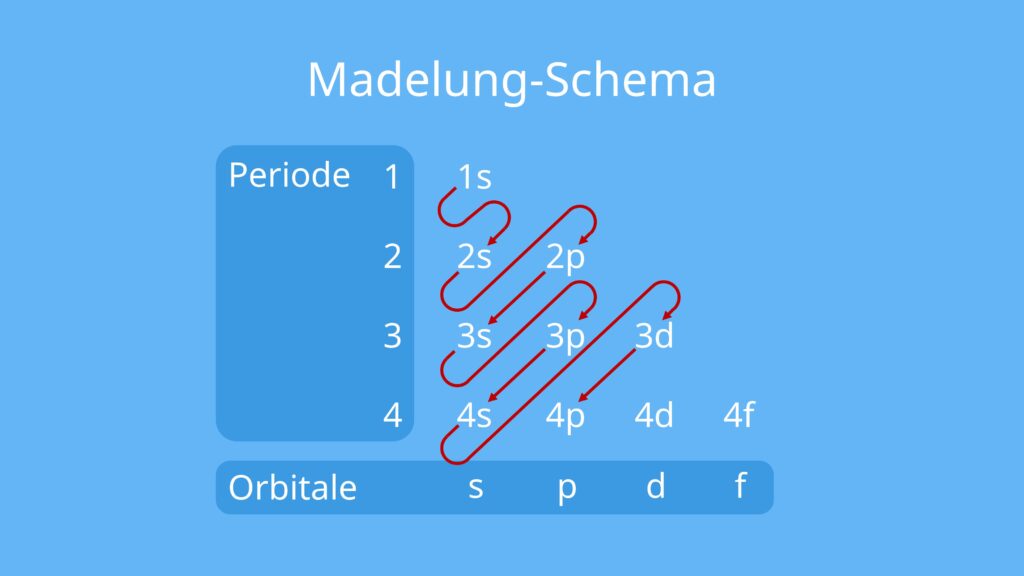

Madelung-Schema

Das 3d-Orbital gehört formal gesehen noch zur dritten Periode, liegt aber energetisch höher als das 4s-Orbital. Deshalb wird es erst danach besetzt. Eine Übersicht über die Reihenfolge der Orbitalbesetzung liefert dir ein Energieniveauschema, auch Madelung-Schema genannt.

Elektronenkonfiguration Eisen

Mithilfe des Energieniveauschemas kannst du die Besetzung der Orbitale eines Nebengruppenelements in der vierten Periode bestimmen. Schauen wir uns dafür als Beispiel das Element Eisen (Fe) an:

- Das Element hat die Ordnungszahl 26 und dementsprechend hat ein Eisenatom 26 Elektronen.

- Bei der Besetzung folgst du dem Energieniveauschema. Außerdem musst du die Hundsche Regel und das Pauli-Prinzip beachten.

- Du beginnst mit dem 1s-Orbital. Es folgen das 2s- und die 2p-Orbitale. Damit hast du schon zehn Elektronen verteilt.

- Danach besetzt du das 3s- und die 3p-Orbitale. Nun fehlen noch acht Elektronen. Zwei davon kommen in das 4s-Orbital, die restlichen sechs verteilst du auf die fünf 3d-Orbitale.

- Dabei wird jedes 3d-Orbital zunächst einfach besetzt, mit dem letzten Elektron wird eins der fünf Orbitale gefüllt.

Die Elektronenkonfiguration lautet: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. Du kannst den Ausdruck auch abkürzen, indem du nur die Elektronen ergänzt, die seit dem letzten Edelgas hinzugekommen sind. Das Edelgas vor Eisen lautet Argon. Es folgt somit für die Elektronenkonfiguration von Eisen: [Ar] 4s2 3d6.

Hauptquantenzahl n

Die Hauptquantenzahl n beschreibt das Energieniveau des Elektrons. Die Werte von n umfassen die natürlichen Zahlen (n = 1,2,3…). Der Wert von n entspricht einfach gesagt der Nummer der Periode im Periodensystem.

Außerdem beschreibt n einen Bereich, in dem die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons sehr hoch ist. Denn je größer n, desto weiter entfernt vom Atomkern bewegt sich das Elektron.

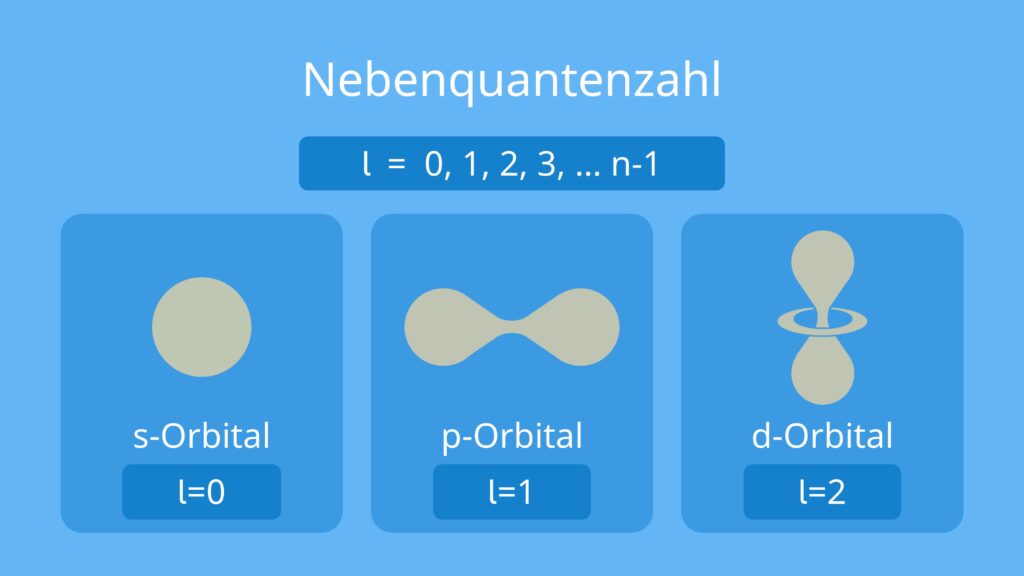

Nebenquantenzahl l

Die Nebenquantenzahl l beschreibt den Bahndrehimpuls des Elektrons. Deswegen nennst du sie auch Bahndrehimpulsquantenzahl. Einfach gesagt beschreibt sie die Form des Orbitals.

Die Nebenquantenzahl l leitet sich aus der Hauptquantenzahl n ab. Außerdem kannst du mit einer Formel die Anzahl der Orbitale mit gleicher Nebenquantenzahl berechnen:

Anzahl der Orbitale: 2l + 1

Schauen wir uns ein kurzes Beispiel an:

- Die zweite Periode hat die Hauptquantenzahl zwei: n = 2.

- Dementsprechend gibt es die Nebenquantenzahlen l = 0 und l = 1. Erstere steht für das s-Orbital.

- Wenn du l=0 in die Formel einsetzt, siehst du, dass es nur ein s-Orbital gibt. l=1 steht für ein p-Orbital.

- An der Formel erkennst du dann, weshalb es drei p-Orbitale gibt.