Reale Strom- und Spannungsquellen

Hier erklären wir dir genauer, was es mit den Begriffen reale Strom und Spannungsquelle auf sich hat. Für einen anderen Einblick in das Thema kannst du auch einfach unser Video anschauen.

Inhaltsübersicht

Reale Strom und Spannungsquelle einfach erklärt

In elektrischen Energiequellen treten in der Realität immer Verluste auf. Das können zum Beispiel der ohmsche Widerstand einer Kupferleitung oder auftretende elektrische bzw. magnetische Felder sein. Diese werden in einem sogenannten Innenwiderstand zusammengefasst, indem du dir alle auftretenden Verluste gebündelt vorstellen kannst. Die restlichen Bauteile, also Leitungen, Klemmen und die Quelle selber, werden dann als ideal angenommen.

Im Gegensatz dazu gibt es noch die ideale Strom- und Spannungsquelle, zu welchen wir dir hier einen extra Beitrag verlinkt haben.

Reale Spannungsquelle

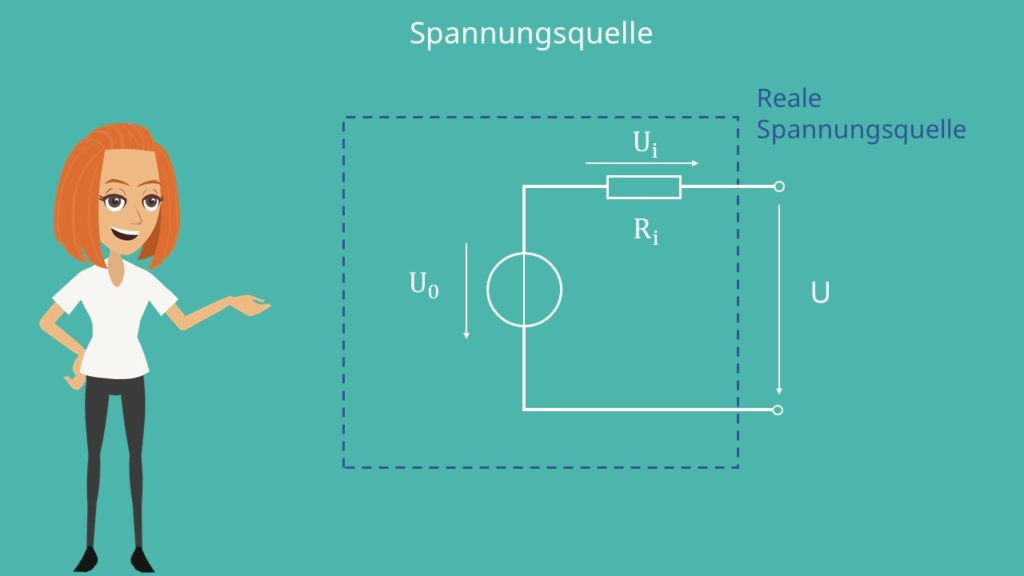

Im Folgenden ist das Ersatzschaltbild einer realen Spannungsquelle dargestellt:

Das Ersatzschaltbild einer realen Spannungsquelle besteht aus einer idealen Spannungsquelle mit der Quellenspannung  und einem dazu in Reihe geschalteten Innenwiderstand

und einem dazu in Reihe geschalteten Innenwiderstand  , an dem die Spannung

, an dem die Spannung  abfällt. Der gestrichelte Kasten stellt nun die reale Spannungsquelle als ein einziges Bauteil dar. Im Folgenden zeigen wir dir das Verhalten dieser Quelle an den eingezeichneten Klemmen. An diesen liegt die Klemmenspannung

abfällt. Der gestrichelte Kasten stellt nun die reale Spannungsquelle als ein einziges Bauteil dar. Im Folgenden zeigen wir dir das Verhalten dieser Quelle an den eingezeichneten Klemmen. An diesen liegt die Klemmenspannung  an.

an.

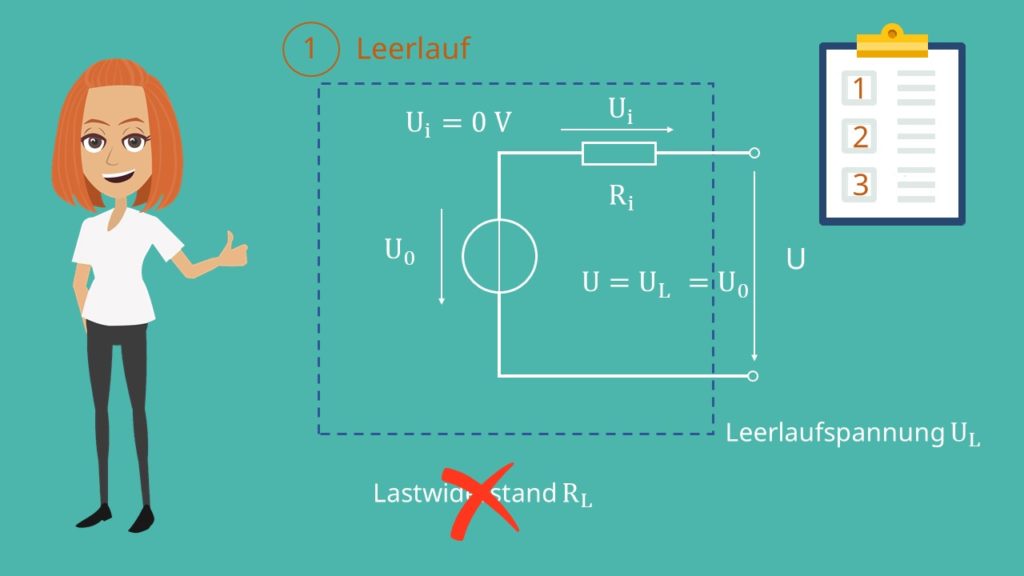

Leerlaufspannung einer realen Spannungsquelle

Wir müssen drei unterschiedliche Belastungsfälle der Quelle unterscheiden. Im Leerlauf ist die Quelle unbelastet, d.h. es ist kein Lastwiderstand  angeschlossen bzw. ist dieser unendlich groß.

angeschlossen bzw. ist dieser unendlich groß.

Somit kann in der Schaltung auch kein Strom fließen und an den beiden Klemmen messen wir die Quellenspannung  . Sie wird in diesem besonderen Fall auch Leerlaufspannung

. Sie wird in diesem besonderen Fall auch Leerlaufspannung

genannt. Da kein Strom fließt, fällt auch keine Spannung am Innenwiderstand ab.

genannt. Da kein Strom fließt, fällt auch keine Spannung am Innenwiderstand ab.

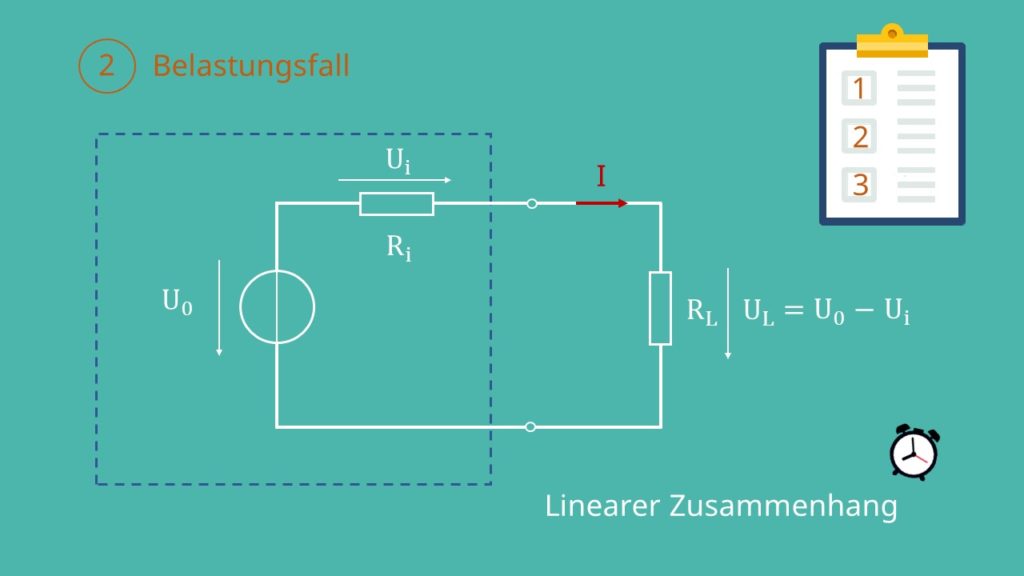

Belastete reale Spannungsquelle

Im Belastungsfall ist an der Quelle ein Widerstand angeschlossen, der größer als  und nicht unendlich groß ist.

und nicht unendlich groß ist.

Jetzt fließt Strom in der Schaltung. Die Spannung am Lastwiderstand ergibt sich aus der Quellenspannung abzüglich der Spannung am Innenwiderstand, die wiederum von dessen Größe und dem Strom, der fließt, abhängt. Es entsteht ein linearer Zusammenhang, den wir dir später noch genauer erläutern.

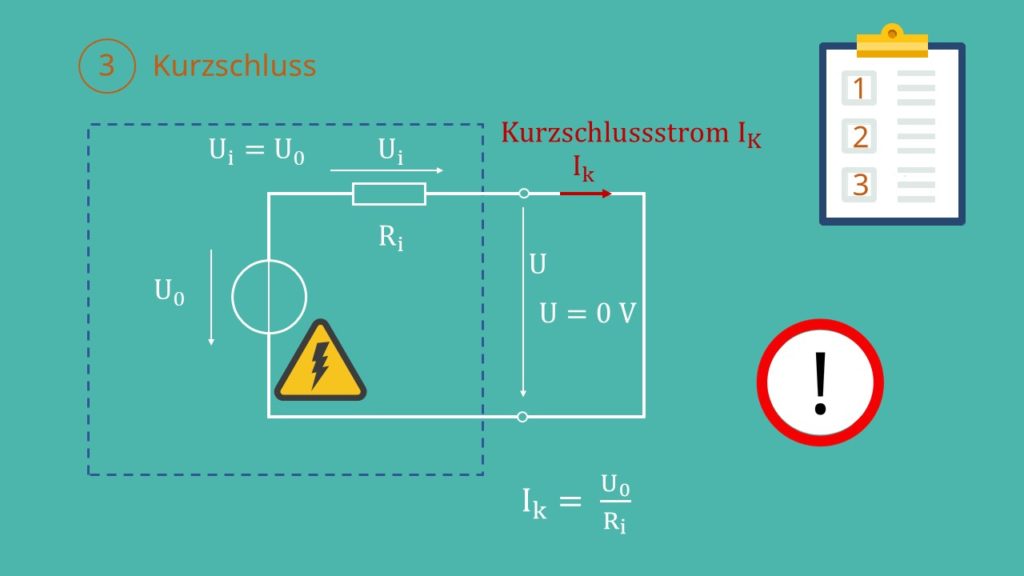

Kurzschlussstrom einer realen Spannungsquelle

Im dritten Fall ist die Spannungsquelle kurzgeschlossen, d.h. es ist ein Widerstand von  angeschlossen. Die Spannung an den Klemmen ist 0 Volt und es fließt der maximale Strom aus der Spannungsquelle – der sogenannte Kurzschlussstrom

angeschlossen. Die Spannung an den Klemmen ist 0 Volt und es fließt der maximale Strom aus der Spannungsquelle – der sogenannte Kurzschlussstrom  .

.

Die großen entstehenden Ströme, können die Spannungsquelle zerstören. In der Praxis ist also Vorsicht geboten.

Reale Stromquelle

Nun zeigen wir dir, wie das ganze bei einer Stromquelle aussieht. Auch hier wollen wir uns gemeinsam die drei Belastungsarten Leerlauf, Belastung und Kurzschluss anschauen. Der Unterschied zur Spannungsquelle ist, dass der Innenwiderstand nun parallel zur idealen Stromquelle ist.

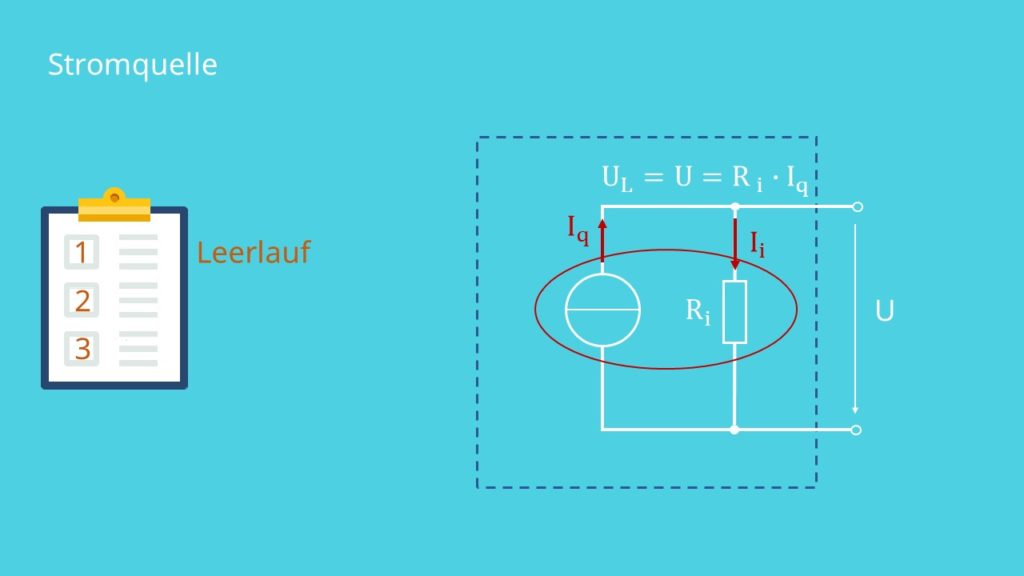

Leerlaufspannung der realen Stromquelle

Im Leerlauf liegt an den Klemmen die gleiche Spannung wie am Innenwiderstand  an, da dieser parallel zur Stromquelle geschaltet ist. Du kannst die Leerlaufspannung

an, da dieser parallel zur Stromquelle geschaltet ist. Du kannst die Leerlaufspannung  dann aus dem Produkt

dann aus dem Produkt  berechnen. In diesem Fall fließt der ganze Quellenstrom

berechnen. In diesem Fall fließt der ganze Quellenstrom  durch den Innenwiderstand.

durch den Innenwiderstand.

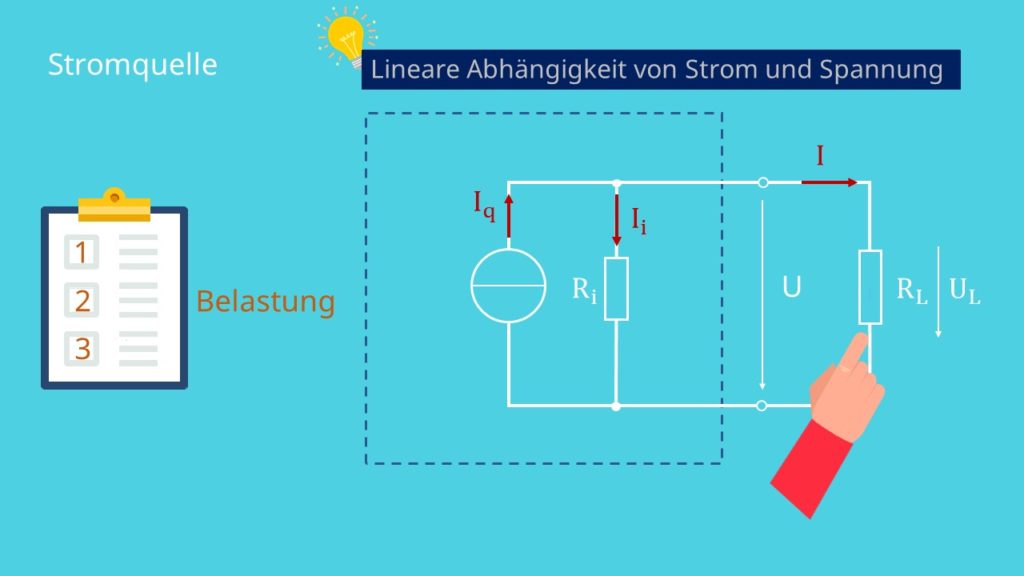

Belastete reale Stromquelle

Schließt du nun einen Lastwiderstand  an deine reale Stromquelle, teilt sich der Quellenstrom

an deine reale Stromquelle, teilt sich der Quellenstrom  auf und zwar in den

auf und zwar in den  durch den Innenwiderstand und

durch den Innenwiderstand und  durch die Last

durch die Last  . Auch hier stellt sich wieder eine lineare Abhängigkeit von Strom und Spannung an der Last ein. Ebenso stellt sich ein Arbeitspunkt ein.

. Auch hier stellt sich wieder eine lineare Abhängigkeit von Strom und Spannung an der Last ein. Ebenso stellt sich ein Arbeitspunkt ein.

Kurzschlusstrom der realen Stromquelle

Schließt man nun die Stromquelle kurz, fließt der komplette Quellenstrom über den kurzgeschlossenen Zweig, das heißt das  ist. Die Klemmenspannung sinkt auf 0 Volt. Wie du in einem Stromkreis den Strom messen kannst, zeigen wir dir hier

!

ist. Die Klemmenspannung sinkt auf 0 Volt. Wie du in einem Stromkreis den Strom messen kannst, zeigen wir dir hier

!