Moose

Moose sind die ältesten Landpflanzen. Wie sie aussehen, wo sie wachsen und welche Bedeutung sie für Mensch und Natur haben, erklären wir dir in diesem Beitrag. Hier kommst du direkt zum Video !

Inhaltsübersicht

Was sind Moose?

Moose sind grüne Pflanzen, die meist an Land leben. Du kannst sie dort an den unterschiedlichsten Standorten finden — nackten Felsen, trockenen Wüsten oder Baumrinden. Das gelingt ihnen durch clevere Strategien — sie können zum Beispiel fast vollständig austrocknen, ohne abzusterben.

Außerdem gibt es Moose schon sehr lange — seit ungefähr 400 bis 450 Millionen Jahren. Sie gelten als die ersten Landpflanzen. Allerdings haben sie noch keine Gefäße (Leitgefäße ), um Stoffe wie Zucker oder Wasser zu transportieren, wie du es zum Beispiel von den Samenpflanzen kennst. Ihr Aufbau ihr also eher einfach.

Du kannst die etwa 16.000 Moosarten in drei Gruppen aufteilen: die Lebermoose, Hornmoose und Laubmoose.

Moose Steckbrief

In diesem kurzen Steckbrief haben wir dir alles Wichtige zu den Moosen zusammengefasst:

| Name | Moos |

| Arten |

circa 16.000 Moos Arten verteilt auf drei Großgruppen:

|

| Verbreitung | weltweit an Land verbreitet (wachsen sogar an der Küste der Antarktis), Ausnahme: Wassermoose |

| Besonderheiten |

|

Studyflix vernetzt: Hier ein Video aus einem anderen Bereich

Moose als erste Landpflanzen

Moose gelten als die ersten Pflanzen, die das Land besiedelten. Um auf diesem neuen Lebensraum zu überleben, benötigten sie natürlich ein paar Anpassungen. Hier haben wir ein paar der Wichtigsten zusammengetragen:

- Cuticula: Der wachsartige Überzug verhindert, dass die Pflanze zu viel Wasser verliert. Das ist wichtig, da an Land im Gegensatz zu aquatischen Lebensräumen Wasser nicht immer verfügbar ist.

- Spaltöffnungen : Die kleinen, verschließbaren Öffnungen findest du bei vielen Moosarten. Sie sorgen dafür, dass ein Gastaustausch stattfinden kann.

- Pilzwurzelbildung (Mykorrhiza): Das ist eine Symbiose mit Pilzen, um leichter Nährstoffe und Wasser aufnehmen zu können.

- Schutz des Embryos: Um ihren Embryo vor Austrocknung zu schützen, ist er von einem Gewebe umhüllt.

- Pigmente: Sie bieten den Pflanzen Schutz vor der UV-Strahlung an Land.

Moos Aufbau

Moose bilden dichte, grüne Teppiche, die du vor allem in feuchten Gebieten findest. Zudem sind sie nicht sonderlich groß — größere Exemplare erreichen meist nur eine Höhe von etwa einem halben Meter.

Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie im Vergleich zu den übrigen Pflanzen — den Gefäßpflanzen, wie die Samenpflanzen oder Farnen — kein Gewebe für den Transport von Wasser und Nährstoffen haben. So ein Gefäßsystem kannst du dir wie unseren Blutkreislauf mit den einzelnen Blutgefäßen vorstellen.

Außerdem fehlen ihnen die typischen Organe der übrigen Pflanzen — Blätter , Sprosse und Wurzeln. Deshalb nennst du ihren Körper auch Vegetationskörper. Moose haben aber Strukturen, die denen der höheren Pflanzen ähneln. Das sind zum Beispiel die wurzelähnlichen Rhizoide. Mit diesen ‚Fäden‘ können sie sich im Boden verankern, aber bekommen auf diesem Wege meist weder Wasser noch Nährstoffe. Wasser nehmen sie stattdessen über blattähnliche Strukturen auf.

In ihren grünen Blättchen haben sie zudem einen Farbstoff – das Chlorophyll . So können sie mithilfe von Sonnenlicht und Wasser Nährstoffe wie zum Beispiel Zucker selbst durch Photosynthese herstellen.

Die drei Großgruppen haben dabei jeweils äußerliche Besonderheiten:

- Lebermoose: Sie haben rundliche, fleischige blattähnlichen Strukturen, die einer Leber ähneln.

- Hornmoose: Du erkennst sie an ihrem hornartigen Aussehen, da ihre länglichen Stängel wie kleine Hörner aussehen.

- Laubmoose: Sie bestehen aus einem ‚Stämmchen‘, an dem kleine ‚Blättchen‘ sitzen.

Übrigens: Nicht jede Pflanze, die den Namen ‚Moos‘ trägt, ist auch ein richtiges Moos. Isländisches Moos ist zum Beispiel eine Flechte und Irländisches Moos eine Alge.

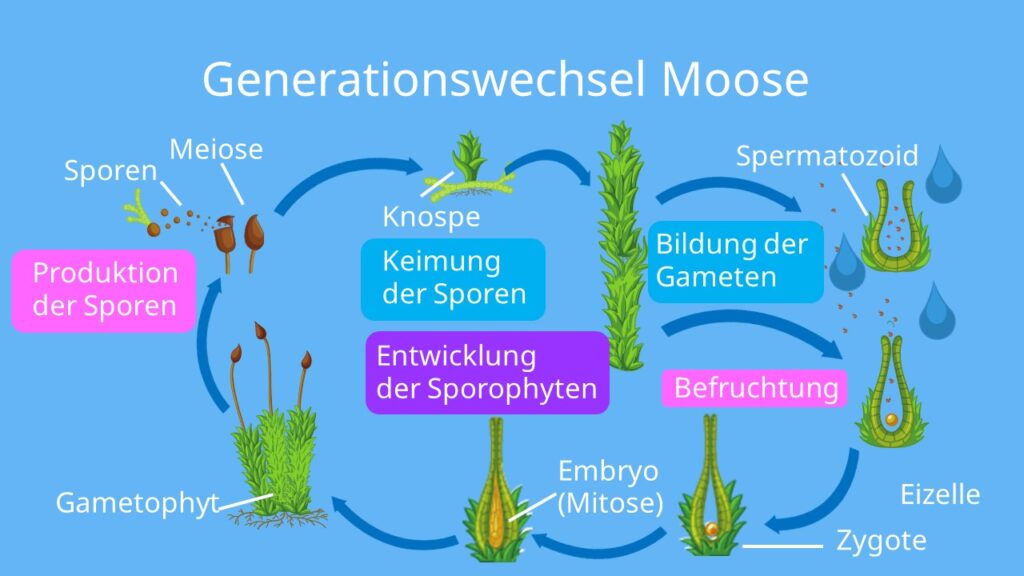

Moose Generationswechsel

Ein Merkmal, das fast alle Landpflanzen teilen, ist der sogenannte Generationswechsel. Darunter verstehst du, dass sich die geschlechtliche und die ungeschlechtliche Fortpflanzung abwechseln (= heterophasischer Generationswechsel).

Hier unterscheidest du zwei Generationen:

- Gametophyt („Gametenpflanze“): Er ist die eigentliche Moospflanze und kann sich selbst durch Photosynthese ernähren (photoautotroph). Seine Zellen haben einen einfachen Chromosomensatz — sie sind also haploid . Der Gametophyt kann sich geschlechtlich fortpflanzen.

-

Sporophyt („Sporenpflanze“): Er ist vom Gametophyt abhängig, denn er kann sich nicht selbst mit Nährstoffen versorgen. Seine Zellen haben einen doppelten Chromosomensatz — sie sind also diploid

. Sporophyten stellen die ungeschlechtliche Generation dar.

Schauen wir uns nun Schritt für Schritt an, wie die Fortpflanzung bei Moosen funktioniert:

1. Produktion der Sporen: Der Sporophyt stellt in einer Sporenkapsel (Sporangium) durch Meiose die Sporen her — sie sind einzellig und haploid.

2. Keimung der Sporen: Wenn eine solche Spore keimt, entsteht daraus ein vielzelliger haploider Gametophyt — der auffällig grüne Pflanzenkörper.

3. Bildung der Gameten: Die Moospflanzen haben nun auch Fortpflanzungsorgane, sogenannte Gametangien. In ihnen werden schließlich die Gameten (Geschlechtszellen) gebildet. Die weiblichen Geschlechtsorgane nennst du Archegonien — hier wird die Eizelle produziert. Die männlichen Geschlechtsorgane bezeichnest du als Antheridien — hier werden viele Spermazellen hergestellt. Beide findest du auf derselben Pflanze.

4. Befruchtung: Hierfür ist Wasser (z. B. Regentropfen) erforderlich, damit die Spermazellen zu der Eizelle ’schwimmen‘ können. Dort angekommen verschmelzen ihre beiden Zellkerne, sodass eine diploide Zygote entsteht.

5. Entwicklung des Sporophyten: Aus der Zygote entsteht zunächst durch Zellteilungen (Mitose ) ein Embryo. Er wächst bis er schließlich aus dem Archegonium herausragt. Du erkennst ihn an einem langen Stiel mit einer Kapsel. In ihr können nun wieder durch Meiose Sporen entstehen — der Kreislauf beginnt von vorne.

Du siehst also, dass die Übergänge zwischen der Sporophytengeneration (ungeschlechtlich) und der Gametophytengeneration (geschlechtlich) durch Befruchtung und Meiose erfolgen.

Moose Wasserhaushalt

Moose sind wechselfeuchte oder poikilohydre Pflanzen. Das bedeutet, dass sie ihren Wassergehalt nur bedingt steuern können.

Dadurch sind sie sehr trockenresistent — können also sehr lange Trockenzeiten, wie sie zum Beispiel in der Wüste herrschen, überstehen. Aber wie schaffen sie das?

Die Pflanzen fahren ihren Stoffwechsel bei Trockenheit stark herunter, sterben aber nicht ab. Sobald wieder Wasser zur Verfügung steht, können sie ‚aufquellen‘ — erwachen sozusagen wieder zum Leben.

Einige Moose wie die sogenannten Torfmoose (Laubmoose) können dabei enorme Mengen an Wasser speichern — das bis zu 30-Fache ihres Trockengewichts! Hierfür haben sie bestimmte abgestorbene Zellen, die sogenannten Hyalozyten.

Wo wächst Moos?

Da die Moose recht klein sind und langsam wachsen, können sie sich schlecht gegen andere Pflanzen ‚durchsetzen‘. Deshalb findest du sie oft an nährstoffarmen oder dunklen Standorten, so wie Felsen oder Waldböden.

Zudem kommen Moose sehr gut mit Hitze, Trockenheit und auch Kälte zurecht. Deshalb findest du sie fast überall auf der Erde. Das Brunnenlebermoos — ein Vertreter der Lebermoose — besiedelt sowohl die Tropen als auch die Antarktis.

Auch in Hochmooren findest du Moospflanzen. Das sind sehr saure und nasse Lebensräume, in denen die Torfmoose (Gattung: Sphagnum) eine große Rolle spielen. Sie können zum einen das Regenwasser wie einen Schwamm festhalten. Zum anderen tragen sie dazu bei, dass in den Mooren Torf entsteht — und zwar aus dem abgestorbenen Teil der Moospflanze, der nicht vollständig zersetzt wird.

Torf dient als gigantischer Kohlenstoffspeicher — weltweit bindet es ungefähr 450 Gigatonnen. Deshalb sind Torfmoose und Moore im Allgemeinen sehr wichtig für den Klimaschutz. Sie verhindern nämlich, dass Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid (CO2) und Methan (CH4) in die Atmosphäre gelangen.

Bedeutung für Mensch und Natur

Moose wie das Torfmoos sind gut für unser Klima, da sie Kohlenstoff binden. Aber sie können noch mehr — im ersten Weltkrieg wurden Torfmoose zum Beispiel als Wundkompressen verwendet. Getrockneter Torf kann sogar als Brennstoff benutzt werden, wodurch der gebundene Kohlenstoff allerdings wieder freigesetzt wird.

Außerdem dienen Moose als sogenannte Bioindikatoren. Sie zeigen uns also an, wie die Umweltbedingungen sind. Das liegt daran, dass sie zum Beispiel sehr stark auf Schadstoffe in der Luft, wie Schwefeldioxid, reagieren und in solchen Gebieten nicht überleben können. So kann mithilfe von Moosen die Luftqualität von Standorten ermittelt werden.

Auch in der Medizin finden die Pflanzen Verwendung. Besonders Lebermoose sollen Pilze abtöten und deshalb bei Haut- und Nagelpilz helfen.

Aber auch für viele Tiere sind die Moose von Bedeutung: Sogenannte Moospolster bieten nämlich einen geschützten Lebensraum für Tiere, wie Ameisen, Asseln, Schnecken und Käfer.

Aber aufgepasst: Viele Moosarten in Deutschland sind gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Das liegt zum Beispiel an der intensiven Land- und Forstwirtschaft, die den Lebensraum der Moose zerstört.

Samenpflanzen

Moose haben also keine Blätter, Sprossachsen und Wurzeln, wie du das von Samenpflanzen, wie der Tulpe oder dem Apfelbaum, kennst. Auch bei der Fortpflanzung gibt es einige Unterschiede. Welche das sind, findest du im nächsten Video heraus. Bis gleich!