Atmungsorgane

Atmungsorgane einfach erklärt

Du atmest jede Minute ungefähr 12 bis 15 Mal ein und aus — ein meist unbewusster, aber lebensnotwendiger Vorgang. Jeder Atemzug sorgt dafür, dass dein Körper ‚frischen‘ Sauerstoff aufnehmen und ‚verbrauchtes‘ Kohlenstoffdioxid an die Umgebung abgeben kann. Das ermöglichen spezielle Strukturen: die sogenannten Atmungsorgane.

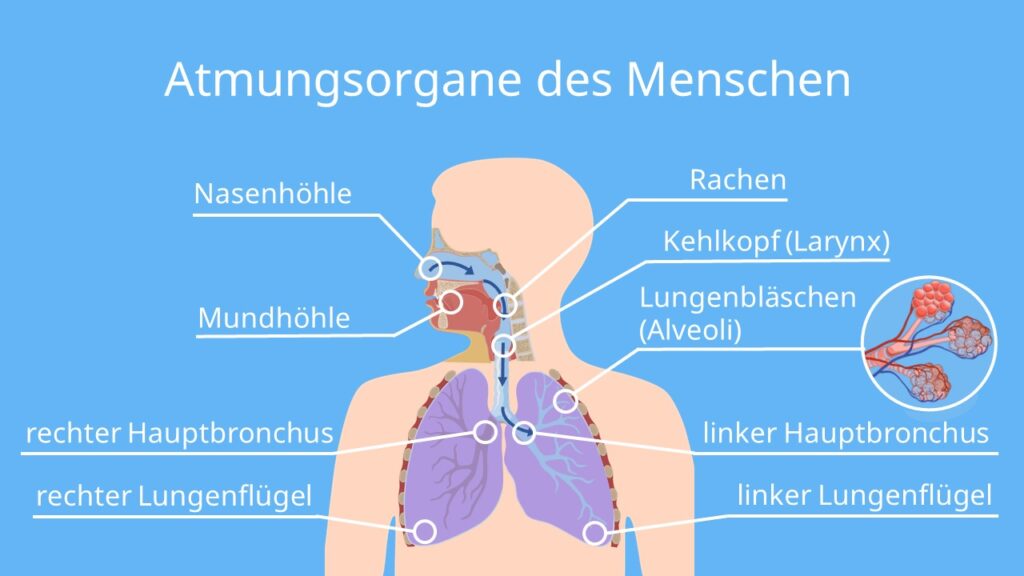

Deine Atemluft nimmt dabei immer den gleichen Weg: Durch die Nasenhöhle (oder die Mundhöhle), über den Rachen bis zum Kehlkopf. Von dort geht es durch die Luftröhre über die beiden Hauptäste zu dem linken und rechten Lungenflügel. Die Hauptäste verzweigen sich hier wie eine Art Baum. Den ‚Abschluss‘ bilden Millionen kleine Säckchen — die sogenannten Lungenbläschen. Über sie findet der lebenswichtige Gasaustausch schließlich statt.

Merke: Alle Organe, die an der Atmung beteiligt sind, nennst du Atmungsorgane. Alle Atmungsorgane zusammen kannst du auch als Atemtrakt, Atmungsapparat, respiratorisches System, Atmungssystem oder Respirationstrakt bezeichnen.

Atmungsorgane des Menschen

Die Atmungsorgane des Menschen sorgen also dafür, dass in deinem Körper Gasaustausch stattfindet. Das bedeutet, dass der Körper Sauerstoff aus der Luft aufnimmt. Sauerstoff ist nämlich für die meisten Stoffwechselvorgänge im Körper enorm wichtig. Im Gegenzug kann Kohlenstoffdioxid aus dem Blut als ‚Abfallprodukt‘ wieder an die Umgebung abgegeben werden. Praktisch!

Damit der Gasaustausch in den Lungenbläschen stattfinden kann, muss die Luft zunächst dorthin geleitet werden. Du unterscheidest im Atmungssystem des Menschen also zwischen einem luftleitenden und einem gasaustauschenden Abschnitt.

Zu den Luftleitungswegen gehören:

- Nasenhöhle

- Rachen

- Kehlkopf

- Luftröhre

- Bronchien (stabil durch Knorpel)

- Bronchiolen (knorpelfrei)

Den Gasaustausch zwischen Blut und Luft übernehmen dann vor allem die winzigen Lungenbläschen. Sie befinden sich ganz am Ende deiner Lunge.

In unserem beschriften Atmungssystem kannst du genau erkennen, wo die einzelnen Organe in deinem Körper liegen.

Schon gewusst? Bei jedem Atemzug atmest du rund 0,5 Liter Luft ein und wieder aus — das macht am Tag rund 10.000 Liter.

Studyflix vernetzt: Hier ein Video aus einem anderen Bereich

Atemwege

Je nachdem wo sich ein Atmungsorgan befindet, kannst du es außerdem den oberen oder den unteren Atemwegen zuordnen.

- Obere Atemwege: Nasenhöhle und Nasennebenhöhlen, Mundhöhle und Rachen

- Untere Atemwege: Kehlkopf, Luftröhre und Lunge

Neben der Weiterleitung der Luft haben die Luftwege noch weitere wichtige Aufgaben — nämlich: die Atemluft anzufeuchten, zu erwärmen und den Körper vor Schmutz oder Krankheitserregern zu schützen.

Wie du dir nämlich vorstellen kannst, gelangen mit jedem Atemzug auch sehr viele gesundheitsschädliche Stoffe wie Ruß, Schimmel, Bakterien oder Viren in deine Atemwege. Um die Atemluft von Fremdkörpern zu befreien, haben deine Atemwege einen ausgeklügelten Aufbau: der Großteil der Wege ist nämlich wie ein dichter Rasen mit zahlreichen, beweglichen Härchen ausgekleidet. Das bezeichnest du auch als Flimmerepithel . Die Härchen sorgen nun dafür, dass die Fremdkörper abgefangen werden und wieder nach außen befördert werden können.

Übersicht Atmungsorgane des Menschen

Zur Übersicht haben wir für dich wichtige Atmungsorgane und ihre Aufgaben aufgelistet:

| Atmungsorgan | Funktion |

| Nasenhöhle | Reinigen, Anfeuchten und Erwärmen der Luft |

| Rachen | Luftleitung |

| Kehlkopf | Luftleitung, Schutzfunktion: verhindert, dass Speise in die Luftröhre gelangt |

| Luftröhre | Luftleitung, Zugang zu den Lungen, Filtern von Schadstoffen aus der Luft |

| Bronchien und Bronchiolen | Luftleitung |

| Lungenbläschen | Gasaustausch |

Schauen wir uns nun den Bau und die Funktion der einzelnen Atmungsorgane des Menschen noch etwas genauer an:

Nasenhöhle

Den Anfang macht ein äußerlich teilweise sichtbares Atmungsorgan: die Nase mit der Nasenhöhle. Die beiden Nasenlöcher führen dabei ins Innere der Nase, bis zur Nasenhöhle. Sie ist durch eine Trennwand (Nasenscheidewand) in zwei Abschnitte getrennt.

Die Funktion der Nasenhöhle besteht vor allem darin, die eingeatmete Luft zu erwärmen und zu befeuchten. Das gelingt durch ihre gut durchblutete, feuchte Schleimhaut, die Nasenschleimhaut. Auf ihr befinden sich außerdem feine Härchen. Sie filtern den gröbsten Schmutz aus der Luft und befördern ihn mithilfe von produziertem Schleim wieder heraus.

Deshalb hat die Nasenatmung auch gegenüber der Mundatmung einen Vorteil: In der Nase ist der ‚Selbstreinigungsmechanismus‘ nämlich deutlich stärker.

Schon gewusst? Wenn du erkältet bist, bekommst du meist schlecht Luft und musst ständig deine Nase putzen. Das liegt daran, dass deine Nasenschleimhaut anschwillt und mehr Schleim herstellt.

An den Wänden der Nasenhöhle befinden sich außerdem die sogenannten Nasenmuscheln. Sie sind paarweise angeordnet und bilden verschiedene Gänge — die Nasengänge. Über sie gelangt die Atemluft weiter in den Rachen.

Außerdem ist die Nasenhöhle über die Nasengänge mit den beiden Nasennebenhöhlen verbunden. Sie zählst du auch zu den Atmungsorganen.

Rachen

Im Rachen treffen sich die Mundhöhle bzw. die Nasengänge. Du kannst ihn dir als Schlauch vorstellen. Er ist dafür zuständig, Luft aus der Nasen- bzw. Mundhöhle weiterzuleiten — und zwar an die Luftröhre.

Außerdem dient der Rachen nicht nur als Luftweg, sondern ist für den Transport deiner Nahrung in die Speiseröhre zuständig. Damit ist er Teil des Atemsystems und des Verdauungstrakts .

Kehlkopf

Zwischen Rachen und Luftröhre befindet sich ein Verbindungsstück: der Kehlkopf. Du kannst einen Teil von ihm, den ‚Adamsapfel‘, sogar vorne an deinem Hals sehen und fühlen.

Der Kehlkopf besteht aus vier Knorpeln und zwei Gelenken, die für Beweglichkeit sorgen. Ein wichtiger Knorpel ist dabei der Kehldeckel. Es handelt sich dabei um eine Verschlusseinrichtung. Sie sorgt beim Schlucken dafür, dass Atem- und Speisewege vorübergehend voneinander getrennt werden. Dadurch schützt der Kehlkopf also die Lunge, indem er verhindert, dass Speichel oder Nahrung eindringt. Deshalb gilt: Gleichzeitig atmen und schlucken ist unmöglich!

Außerdem enthält der Kehlkopf die Stimmbänder — ohne ihn könntest du also kaum Sprechen oder Singen.

Luftröhre

Die Aufgabe der Luftröhre ist es, Luft vom Kehlkopf in die Lunge zu transportieren. Dabei handelt es sich um ein circa 10 bis 14 Zentimeter langes und ungefähr 2 Zentimeter breites Rohr. Sie ist elastisch, aber dennoch stabil. Das liegt daran, dass ihre dünne Wand aus C-förmigen Knorpelringen besteht. Sie dienen nämlich zur Stütze, damit die Luftröhre den wechselnden Luftdrücken standhält.

Übrigens: Du kannst das Knorpelband auch selbst fühlen, indem du mit deinen Fingern unter dem Kehlkopf an deinem Hals entlang streichst.

Genauso wie die Nasenhöhle, ist die Luftröhre mit einer dünnen Schleimhaut und Flimmerhärchen ausgekleidet. So feuchtet sie die Luft an, erwärmt sie und filtert Schmutzpartikel heraus.

Am Ende der Luftröhre teilt sie sich schließlich auf — und zwar in zwei Hauptbronchien (Stammbronchien). Sie führen zum rechten und linken Lungenflügel hin.

Lunge

Angekommen in der Lunge des Menschen: Sie besteht aus einem linken und einem rechten Lungenflügel. Genau genommen hat ein Mensch also zwei Lungen. Die Lungenflügel sind jeweils noch einmal unterteilt — und zwar in die sogenannten Lungenlappen. Dabei besitzt die rechte Seite drei Stück und die linke Seite zwei.

Du kannst dir die Lunge wie einen Baum (‚Bronchialbaum‘) vorstellen, der auf dem Kopf steht. Der Stamm ist dabei die Luftröhre. Sie mündet in die beiden Hauptäste — die sogenannten Hauptbronchien. Sie verzweigen sich dabei immer weiter, wodurch die baumartige Struktur zustande kommt. Die Luftwege werden dabei immer kleiner.

Zunächst besitzen die Abzweigungen noch Knorpelringe. Hier nennst du sie Bronchien. Nach ein paar Aufzweigungen verschwinden die Ringe schließlich. Die Strukturen bezeichnest du dann als Bronchiolen.

Viele Zellen in der Lunge produzieren zudem klebrigen Schleim. Damit können eingeatmete Fremdkörper abgefangen werden. Weitere Zellen tragen feine Härchen. Damit transportieren sie Schleim mit Schmutzpartikeln nach oben in den Rachenraum.

Die menschliche Lunge hat also zwei Funktionen:

- Sie sorgt für den Transport und die Reinigung der Luft, die wir ein- und ausatmen.

- Sie ermöglicht den Gasaustausch.

Lungenbläschen

An den feinsten Endverzweigungen der Bronchiolen sitzen die Lungenbläschen oder Alveolen. Ihre Form erinnert ein bisschen an Traubenreben.

Die menschliche Lunge besitzt etwa 300 Millionen Lungenbläschen. Sie bilden eine enorm große Oberfläche — insgesamt über 100 Quadratmeter. Zum Vergleich: ein halbes Volleyballfeld hat 80 Quadratmeter. Durch ihre große Oberfläche kann sehr viel Sauerstoff aufgenommen und Kohlenstoffdioxid abgegeben werden.

Die Lungenbläschen sind zudem von einem Netz aus feinen Blutgefäßen — den Kapillaren — umhüllt. Über sie findet der Gasaustausch statt. Wie du dir vorstellen kannst, muss die Wand der Lungenbläschen (und der Kapillaren) also extrem dünn sein, nämlich nur circa einen halben Mikrometer. Damit ist sie rund 200-mal dünner als ein Blatt Papier.

So funktioniert der Gasaustausch:

- Sauerstoff (O2) aus der Luft gelangt aus den Lungenbläschen in die Kapillaren, also ins Blut. Von dort kann das sauerstoffreiche Blut über Blutgefäße zu allen Geweben und Organen in deinem Körper transportiert werden.

- Kohlenstoffdioxid (CO2) aus dem Blut wird über die Kapillaren von den Lungenbläschen aufgenommen. Indem du ausatmest, wird das ‚Abfallprodukt‘ Kohlenstoffdioxid also aus deinem Körper entfernt.

Der Austausch der beiden Gase findet dabei über Diffusion statt. Dafür ist also keine Energie notwendig. Das Be- und Entladen dauert dabei nur eine Viertelsekunde.

Wie funktioniert die Atmung?

Damit das Ein- und Ausatmen funktioniert, reichen die Atmungsorgane alleine nicht aus — auch verschiedene Muskeln werden dafür benötigt.

Du kannst beim Einatmen zwischen zwei Arten unterscheiden — der Brust- und Bauchatmung:

- Brustatmung: Hier spielen die Muskeln zwischen den Rippen eine Rolle — die Zwischenrippenmuskeln. Ziehen sie sich zusammen, sorgen sie dafür, dass sich die Rippen anheben. Damit erweitern sie den Brustkorb und die Lunge kann sich ausdehnen. Das führt zum Unterdruck und Luft strömt vermehrt in die Lunge.

- Bauchatmung: Hier wird das sogenannte Zwerchfell angespannt. Es befindet sich unterhalb der Lunge und trennt Brust- und Bauchhöhle voneinander. Durch das Zusammenziehen des großen Atemmuskels vergrößert sich das Volumen der Brusthöhle. Das führt dazu, dass sich auch die Lunge ausdehnt und Luft angesaugt wird.

Normalerweise findet immer eine Kombination aus Brust- und Bauchatmung statt.

Das Ausatmen ist (meistens) ein passiver Vorgang, ohne aktive Muskelanspannung. Hier entspannt sich das Zwerchfell. Dabei verengt sich die Brusthöhle und die Lungenflügel ziehen sich zusammen. Dadurch wird die Atemluft aus der Lunge heraus gedrückt.

Wie wird die Atmung gesteuert?

Wir atmen normalerweise unbewusst, denn die Atmung funktioniert von ganz allein. Dafür gibt es ein spezielles Zentrum im Gehirn — das Atemzentrum. Es regelt, dass wir automatisch atmen und auch wie häufig.

Das funktioniert so: Bestimmte ‚Meldestellen‚ (Chemorezeptoren) in den Blutgefäßen messen, wie hoch die Konzentrationen an Kohlenstoffdioxid im Blut ist. Mit diesen Informationen sorgt das Gehirn dafür, dass die Atmung beschleunigt oder verlangsamt wird.

Bei körperlichen Anstrengungen atmest du zum Beispiel schneller. Das liegt daran, dass deine Muskeln mehr Sauerstoff brauchen und sich Kohlenstoffdioxid im Blut anreichert.

Merke: Säuglinge atmen deutlich häufiger als Erwachsene, nämlich zwischen 30 und 60 Atemzüge pro Minute.

Weitere Organe des Menschen

Neben den Atmungsorganen gibt es natürlich noch viele weitere Organe in deinem Körper, die wichtige Funktionen erfüllen. Welche Organe du unbedingt kennen solltest, erfährst du hier!