Synthetische Evolutionstheorie

Die Grundlagen und Kernaussagen der synthetischen Evolutionstheorie erklären wir dir hier und im Video dazu!

Inhaltsübersicht

Synthetische Evolutionstheorie einfach erklärt

Die synthetische Evolutionstheorie erklärt, wie sich die Tier- und Pflanzenwelt im Laufe der Zeit verändert. Dabei beantwortet sie auch die Frage, warum sich Arten verändern oder sogar ganz neu entstehen.

Die Theorie basiert auf Darwins Evolutionstheorie und wurde durch Erkenntnisse aus der klassischen und modernen Genetik, Ökologie und Systematik erweitert. Die synthetische Theorie der Evolution stellt demnach eine Kombination verschiedener Forschungsfelder dar.

Ein zentraler Bestandteil der Theorie sind die sogenannten Evolutionsfaktoren. Das sind Mechanismen, die die Gesamtheit aller Gene und Genvarianten (den Genpool) von Populationen verändern. Das erklärt die Entstehung neuer Arten sowie die genetische Vielfalt innerhalb der Arten.

Die synthetische Evolutionstheorie vereinigt die Evolutionstheorie Darwins mit Erkenntnissen aus verschiedenen Teilbereichen wie der klassischen und modernen Genetik oder der Ökologie. Sie stellt die aktuellste Erklärung für die Evolution dar, wird aber ständig weiterentwickelt.

Synthetische Evolutionstheorie Darwin

Die synthetische Evolutionstheorie basiert auf den Erkenntnissen des Biologen Charles Darwin . In seiner Evolutionstheorie , bzw. Selektionstheorie, beschreibt Darwin die Evolution als langsamen, allmählichen (graduellen) Prozess. Die „Triebkraft“ der Artwandlung ist laut der darwinschen Evolutionstheorie die Selektion bzw. natürliche Auslese.

Das heißt, die am besten angepassten Individuen mit vorteilhaften Merkmalsausprägungen setzen sich gegen die weniger gut angepassten Individuen mit unvorteilhaften Merkmalsausprägungen durch.

Darwins Theorie bestätigt sich vor allem durch Beobachtungen, die er während seiner Reise auf den Galapagos Inseln machte. Da die Inselgruppe erst recht spät entdeckt wurde, konnten sich die dort lebenden Tiere ohne den Einfluss des Menschen entwickeln.

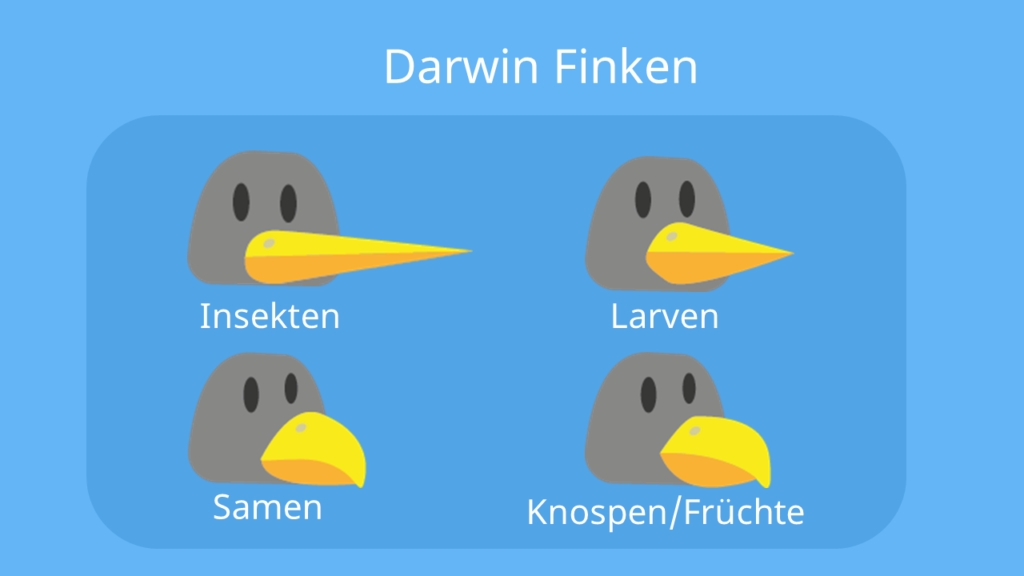

Auf seiner Reise fand Darwin beispielsweise heraus, dass die Schnabelform der dort lebenden Finkenarten, den sogenannten Darwin Finken, jeweils an die Form ihrer Nahrung angepasst ist. So haben Finken, die Insekten fangen und fressen, einen feinen dünnen Schnabel. Dahingegen haben Finken, die Nüsse knacken, einen kräftigen dicken Schnabel.

Studyflix vernetzt: Hier ein Video aus einem anderen Bereich

Grundlagen der Charles Darwin Theorie

Charles Darwins Theorie besteht aus vier Grundlagen:

-

Überproduktion von Nachkommen: Alle Lebewesen produzieren mehr Nachkommen, als zur Erhaltung der Art notwendig wären. Die Gesamtpopulation bleibt aber langfristig gleich.

-

Variabilität: Die „Mitglieder“ einer Population sind nicht gleich, sondern unterscheiden sich in ihrem Aussehen.

-

Selektion: Lebewesen, die besser an ihre Umwelt angepasst sind, überleben häufiger als nicht so gut angepasste („Survival of the Fittest“). Sie können sich deshalb auch häufiger fortpflanzen und ihre Erbanlagen an ihre Nachkommen weitergeben. Das bezeichnest du als hohe biologische Fitness.

- Artwandel: Im Laufe der Zeit kann die immer bessere Angepasstheit der Lebewesen einer Population zu einem Wandel der Arten führen.

Übrigens: Auch der Biologe Russel Wallace hat zeitgleich zu Charles Darwins Evolutionstheorie das Konzept der natürlichen Selektion entwickelt.

Synthetische Evolutionstheorie Populationsgenetik

Erst die Vererbungsregeln von Gregor Mendel erklären jedoch, wie bestimmte Merkmalsausprägungen dann an Nachkommen vererbt werden konnten. Die sogenannten Mendelschen Regeln führten unter anderem zu neuen Erkenntnissen im Bereich der Populationsgenetik. Das ist die Analyse von Vererbungsvorgängen in Populationen. Hierdurch konnte die Evolutionsforschung weiterentwickelt werden.

Populationen beschreiben eine Gruppe von Individuen einer Art, die den gleichen Lebensraum haben und sich miteinander fortpflanzen können. Ein Beispiel hierfür ist eine bestimmte Vogelart auf einer Insel.

Beispiel

Aus populationsgenetischer Sicht tritt Evolution dann auf, wenn sich die Allelhäufigkeiten (Allelfrequenzen) im Genpool einer Population ändern. Die Zusammensetzung im Genpool muss sich demnach ändern, sodass dann neue Arten entstehen können.

Im Genpool „schwimmen” alle Gene einer Population umher. Ein Gen, das zum Beispiel für die Federfarbe eines Vogels verantwortlich ist, kann in verschiedenen Zustandsformen (Allelen ) vorkommen. So sorgt ein Allel zum Beispiel für die Ausbildung einer roten Federfarbe, während ein anderes für eine gelbe Farbe verantwortlich ist. Die ausgeprägten Merkmale, in diesem Fall die Federfarbe, nennst du Phänotyp .

Evolutionsfaktoren

Evolutionsfaktoren sind Mechanismen, welche die genetische Struktur einer Population bzw. die Allelhäufigkeiten im Genpool verändern können. Sie gelten als zentrale Mechanismen der Evolution.

Die sechs Evolutionsfaktoren sind:

-

Mutation

: Liefert verändertes genetisches Material (Gene

); erfolgt zufällig

- Rekombination : Neukombination der Gene auf unterschiedliche Weise; Entstehung neuer Genotypen und Phänotypen; erfolgt zufällig

Mutation und Rekombination erzeugen damit genetische Variabilität (Vielfalt) in einer Population.

-

Selektion

: Gerichtete Auslese („Filterung“) der Individuen anhand ihrer Angepasstheit an die Umwelt; nur die angepassten Individuen überleben und pflanzen sich weiter fort (Survival of the fittest)

-

Gendrift

: Änderung der Allelhäufigkeit im Genpool einer Population durch Zufallsereignisse wie Vulkanausbrüche oder Überschwemmungen

-

Migration: Abwandern von Individuen in einen anderen Lebensraum

- Isolation: Trennung einer Population in Teilpopulationen (z.B. durch einen Fluss); zwischen den Teilpopulationen ist keine Fortpflanzung mehr möglich

Bleibt die Trennung für längere Zeit bestehen, können so neue Arten entstehen (sympatrische und allopatrische Artbildung).

Synthetische Evolutionstheorie — häufigste Fragen

-

Was ist die synthetische Evolutionstheorie?

Die synthetische Evolutionstheorie basiert auf der Evolutionstheorie Darwins und wurde durch moderne Erkenntnisse der Genetik, Ökologie und Systematik weiterentwickelt. Sie beschreibt die neue Artenentstehung und den Artenwandel innerhalb einer Population (= fortpflanzungsfähige Gruppe von gleichartigen Individuen im gleichen Lebensraum).

-

Was besagt die synthetische Evolutionstheorie?

Laut der synthetischen Evolutionstheorie wird die Evolution durch sechs Evolutionsfaktoren bestimmt. Dazu gehören:

– Mutation

– Rekombination

– Selektion

– Gendrift

– Migration

– und Isolation.

Weitere Evolutionsfaktoren

Populationen entwickeln sich also, wenn Individuen mit verschiedenen genetischen Zusammensetzungen unterschiedliche Fortpflanzungs- und Überlebensstrategien haben. Schau dir jetzt unser Video zu den Evolutionsfaktoren an, um noch mehr über sie und ihr Zusammenspiel zu erfahren!